南韓當代藝術如何觀看90年代韓國人民的精神狀態?

早前在首爾南韓現代藝術博物館(MMCA)看了《回到未來——韓國當代藝術的當代性探索》的展覽,與公眾分享 20 世紀 90 年代過渡歷史時期的藝術家收藏品,徹底審視這段時期以來值得注意的收購特點。大量作品來自展示南韓當代藝術的當代性,雖然時間順序集中1990年代,藝術家如何在 20 世紀末和 21 世紀初在爆炸式和高速的模擬與數位交叉共存的氛圍中成長。

其中一件展品名為《蒸發的東西》(1996)藝術家李龍白在其中刻畫了韓國經歷90年代亞洲金融危機破壞性的影響,錄像中一名身穿上班制服,手提公事包的男子頭戴氧氣筒,在水深高過他整個身軀的泳池中,在水勢混沌的封閉空間中,走一步,停一步,逆水行走,最終消失在水中。面對生活壓力也仍然在窒息感中掙扎前行,藝術家透過影像世界讓觀眾看到南韓人民消沉的精神狀態。

而整個展場大部分作品均以錄像媒介為主導,反映韓國在90年代面向世界展開漫長的溝通和表達源自影像與幽默感。而其中一件作品《untitled-Cooking Chicken》( 1991)是 KIM Beom 的早期作品,藝術家以焗雞烹調節目的方式帶出南韓進入影像化的過程,以圖像與實際物體之間的關係,分析影像與圖像之間的關係在不合邏輯的情況下,予觀眾重新思考生活錯置的存在方式。藝術家在宣紙上用墨汁畫了一隻焗雞,用真實焗雞的方法處理,紙塗上了油和香料,拍打、摺疊、再把紙焗雞放進影印機影印,正對照 90 年代韓國綜藝節目百花齊放下的畫面,題材既離經叛道又不失幽默。

前份表演錄像代表了20世紀90年代末不穩定的歷史經歷,以及當代城市居民的對生活的霉爛感。而第二份展品反映出縱使90年代經濟低迷,南韓人也可透過生活荒誕感,帶領觀眾歡樂地發掘活著的樂趣,正為當時南韓影視文化掘興來帶動經濟的破斧尋舟,或許諷刺和滑稽感正正是低迷時代需要的精神解藥。

---

Back to the Future: An Exploration of Contemporaneity in Korean Contemporary Art

日期|June 16, 2023, to May 26, 2024

地點|National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul

Photo | MMCA website

Video | Kuby Cheung

---

廚房小人物的故事可以如何吸引數千萬計的觀眾入場支持?

早前在首爾看了弘大亂打秀,劇場宣傳時明言那是長達廿六年的演出,故事講述廚房長和兩名廚師開始了一天的工作,正當他們搬蔬菜和整理廚房用具的時候,一位脾氣暴躁的經理走進來,命令他們在六點前必須準備好晚上婚宴用的菜,不過婚宴之前並沒有早早向廚師們安排,所以讓大家感到非常突然。經理向廚師介紹了自己的侄子,讓廚師們和他一起做飯。在整場劇中眾演員利用廚房的廚具、鑊剷、鉸剪、汁殼、湯殼、砧板、油掃、鑊鏟等用具為樂器,配以不同的食物營造不同的聲音,所以有名「亂打秀」。

在亂打的過程中可以看到韓國人的幽默演繹方式與內在的喜劇感。廚房是重複性十分強的工作,無論是菜單規劃和食材準備都是沉悶而乏味,而在無趣的環境之下決定打破常規,視食物為玩具、餐碟為飛碟,眾廚師試圖在追趕死線時把所有眼前的任務推倒,在出菜的重要關頭更瓦解了廚師專業的身份讓觀眾上台參與。再加上夢想當武術師傅的男廚師更把所有眼前的食材成為他渾灑武術的工具,意圖把主體完全脫節開來,活出當下的快感。

劇場本來就是一個變魔術的地方。現實與生活的統一和機械化都可在劇場中重新被定義和更新,而在平凡的小人物中看到他們面對挑戰時採取幽默的手段來化解難關,即使急急忙忙地準備,屢屢失敗,也咬緊牙關在時間線上一步一步地推進,最讓人驚喜的是,喜宴的主角是即場隨機選來的男和女觀眾。我們在看別人當小丑時,有時自己也當個小丑也未嘗不是分享快樂的方法。廚房亂打秀貌似鬧劇,但也正因為快樂,所以變得無需介懷喜宴食物是否佳餚。或許靜觀其變也是一種應對時代幻變,明哲保身的平安智慧。

---

弘大亂打

日期 | 2023年11月16日~上演中

地點| 首爾市麻浦區楊花路16街29(西橋洞)地下2層弘大亂打劇場

Photo Credit | Nanta.co.

---

「愛情和感冒一樣,是怎樣也藏不住。」岩井俊二《情書》書寫來自天堂的回信

《情書》在1995年發佈時被喻為日本極緻純愛的電影,愛意清淡如雪,深深伏在導演差澀的線索下。隨著中山美穗上月的離逝牽開了情書重映,在電影長期看到男藤井樹、女藤井樹(渡邊博子)的流動疏離,愛意毫不起眼也不曾被言說,像寒天雪地想在神戶尋找救護車和計程車一樣艱難。電影描繪愛意的憑據如同寶麗萊相機,界乎心醉和心碎的決定性瞬間。

《情書》的愛情如感冒一樣,稀薄卻隱藏不住。電影開首便是男藤井樹的喪禮現場,渡邊博子在撿拾未婚夫畢業冊時看到他寫的舊住址,出於思念寄了一封信以藤井樹作首:「你好嗎?我很好。」尾以渡邊博子收尾。數天後博子和好友秋葉說收到男藤井樹從天堂的回信:「你好。我也很好。只是有點感冒。」

女藤井樹邊噴嚏邊和渡邊博子展開書信來往,得知渡邊博子要尋找的是男藤井樹,讓女藤井樹翻開了和男藤井樹的記憶。如同西西在《感冒》書寫新娘子與醫生:「當感冒侵襲我的時候,有一些不尋常的事情發生了。」女藤井樹帶著博子寄來的寶麗萊相機,想起和男藤井樹被同學取笑欺凌同名同姓、在單車場上攪動單車頭燈的光線讓對方認出考卷、媒人女同學與男藤井樹約會被他套麻包袋,男藤井樹執意負傷衝上跑道。女藤井帶著感冒的身軀回到初中班房,遇見初中老師告知男藤井樹的死訊,女藤井樹騎著單車回家時,感冒發燒的病情惡化至昏倒。女藤井樹憶起父親因重感冒離逝,一直逃避到醫院就醫:「我想。其實,感冒是無藥可治的。」而七十六歲的爺爺在暴風雪下堅持冒險送女藤井樹去醫院,鏡頭交錯剪輯女藤井樹躺在床上的畫面像極了父親的畫面,掙開眼睛看見爺爺也在旁邊感冒地睡著了。坦然青春曾經逃避的情感芥蒂,不論是父親還是男藤井樹,冒險錯愕與心碎,感冒才漸漸見好。

普魯斯特的《追憶逝水年華》是一本貫穿電影的情書。男藤井樹向在圖書館的女藤井樹展示自己在空白借書單上成功獨露了「藤井樹」這個名字,數十年後圖書館的女生們玩起「尋找藤井樹的遊戲」:「親愛的藤井樹小姐:借書卡上的名字,真的是他的名字嗎?我有種直覺,卡片上所寫的名字應該是你的。」男藤井樹不憤女藤井樹被同學欺凌而揮拳打向同學,男藤井樹讓女藤井樹把書本還到圖書館後無聲轉校。

電影的雙線尾聲,由博子與秋葉在男藤井樹遇難的雪山問侯:「你好嗎?我很好。」;校園女生們來到女藤井樹的家把一本書遞到她眼前,正是男藤井樹讓她幫忙還給圖書室的那本書——普魯斯特《追憶逝水年華》:學生們衝著目瞪口呆的她嚷道:「裡面,裡面的借書單!」她看了裡面的借書單,上面有藤井樹的簽名。學生們還在嚷嚷:「背面,背面!」,她不明所以,漫不經心地把卡片翻過來:

那是中學時代的女藤井樹少女畫像。

女藤井樹和渡邊博子在不同時空若隱若現地撿拾愛與記憶的諒解。博子一直貪戀更多和男藤井樹的記憶,女藤井樹則回溯男藤井樹深埋的愛意。湊巧的是,在男藤井樹的記憶下博子和女藤井樹都是同一個人。有如《追憶》說:「生命只是一連串孤立的片刻,靠著回憶和幻想,許多意義浮現了,然後消失,消失之後又浮現。」愛意淡得如潔白無瑕的雪會悄悄消失,書信、墨跡和借書卡會一直記得。

「假如我們無法把命運捲縮在手中,儘管碰撞在生命中悄悄吸引來的美好。」

五月法國藝術節中港法交流計劃下的《祈福》混合香港民間信仰與都市傳說,帶領觀眾踏入幽幻之境,卜算一個浮盪的地方、迷惘的家庭、不確定的戀情的前世今生。故事設定在九龍,二零二四年八月,盂蘭節的最後一晚。母親阿芳趁開始第二份工作前的空檔,準備好晚餐等待兒子的歸來,兩人像住在廟街的劏房戶,生活貧苦,互相埋怨,依靠依存,愛恨交纏同時刀光劍影。阿榮這天卻沒有回家,他留在一個舊商場修理手錶;相遇了即將離港回加拿大結婚的Karen,拿著舊手錶連夜蹓躂。

母親在等待兒子回家的時候想到了兒子由出生,生父離開,兒子戀愛,吵架的片段,兩人也身穿粵劇戲服,有一幕兒子提到母親不喜歡自己的前女友,並拆散了他們。母親堅稱是為了兒子好,兒子痛恨母親給予他生命,卻悄悄地操控了他;母親不解兒子的寧頑不寧,執迷不悔。兒子把在廚房眼前見到的一切物件盡掃地上,母親提起餘下的一把刀。在暴力歇斯底里地撕裂彼此的過程,卻是一場母子間從未有過的真誠對話,那段打爛物件的過渡,載有從沒和彼此分享卻一直希望說出口的話。母親問兒子可否讓她有一個兒子,母親卻與死亡不期而遇,愛在心頭有口難開。母親睡在兒子父親在兒子十歲離家出走前,在枱上劈下的刀痕,在夢中發了一場快樂地過渡到來世的幻想,她夢到自己走過鑽石山,走過山頂,在眾目睽睽下載歌載舞,去掉母親的身份,同時釋放了兒子,為了獲得救贖,在美夢中長眠。

「一命二運三風水」,個人運程尚且可以趨吉避凶,城市中小人物的命運盛載著生者與死者、上流與下流、記憶與希望的寫照。即將離港回加拿大結婚的Karen那夜來到阿榮的手錶維修店,因著遺失了手袋,無法付款,阿榮在交談中心生憐憫,決定不收Karen的付款,同時也陪伴Karen到了無人沙灘上散步,創造了一場既寂寞又浪漫的時光,他們只是陌生的老闆與客人的關係。karen卻因為這一個晚上,她看到了自己心中對婚姻的猶豫,她決定重奪自己命運的話語權,她沒有不喜歡未婚夫,也不喜歡阿榮,只是想要逃避婚姻。

或許人們之所以去祈福,是因為有心中所想所求之事,才有了求神問卜,造訪掌相八字,成為囚徒的人類渴望借外力來重達心中所想,交給超自然世界為現世指點迷津。人們在人間世歷劫愛別離、求不得和怨憎會之苦,造就了祈福的依據,也許沒有人可以掌握自己的命運,更何況是言說一座城市的命運。在沙灘中,同一月亮映照著波光粼粼,在前路暗淡無光,無處可逃時,靠近喜悅,換取幸福的感覺,即使是一閃即逝,也可算把城市錯綜複雜的精神,掙開獨來獨往的糾結與枷鎖,輕撫殘影閃爍的霓虹燈,甜美而影綽的流動。

___________________________________________________________________________________________

活動:「讓鏡子說」港法劇場交流計劃《祈福》

地點:香港大會堂劇院

日期:2024年5月10日至11日(已完)

時間:8:00 PM

Photo credit: French May

早前看了香港藝術節的《狗樣的真相》,這是英國著名劇場創作人添・高治一人的獨腳戲,飾演了莎士比亞著名悲劇《李爾王》(King Lear)中的小丑。故事講述了一位羅馬時代不列顛國王李爾王的傳說故事,他相信他的兩個女兒會孝敬他、侍候他享受晚年生活,便將自己的產業分給她們,卻造成了悲慘的後果。

添.高治離開傳統的戲劇演繹方式,透過聲音來建構我們的記憶,單單透過讀劇進入觀眾的思緒和想像空間。在旁人眼光無所不在的時代,或許沒有哪一個社會角色比「小丑」更能感受到個體獨特性與群體規範之間的強烈拉扯。小丑或許就是不被看見和重視的個體,存在卻是以娛樂和引人注目為生,剛好是一種悲劇的廷續。其中一段講述一個家庭走上電視台的真人秀,表演父親、三個女兒和其丈夫一起在台上赤裸地交合;女兒的丈夫追著父親的液體飲服,述說的內容扭曲,對父親的財產如邪教般膜拜,把一個權力和爭鬥的相互拉扯關係,以通俗的說故事形式演繹出來。

以一人獨撐全局的獨腳戲,應該是劇場最具挑戰性的演繹方式。表演者獨自在台上為觀眾演出,演出者往往需以自身真實生命經歷為素材;你既是自己孤身一人站在台上,也同樣活在觀眾眼中的個體。「當笑話變得索然無趣,就是我離開之時。」添・高治借莎劇經典重新改寫為異想天開的獨腳戲《狗樣的真相》,敍述了現代人渴望以「笑話」來讓別人感興趣;若失去說「笑話」而來的迴響,便是演繹完結之時。正如《李爾王》裏的小丑,在劇中半途消失,最後也看不見李爾王的悲慘下場。

---

第52屆香港藝術節:《狗樣的真相》

日期|2024年3月6-9日(已完結)

地點|香港文化中心劇場

圖片鳴謝|HK ART FESTIVAL

「我都無努力過。」——《填詞L》毁滅夢想的自我防禦機制與重生的自我覺醒

電影說得最刺耳的是,監制質疑了主角填了六年也不成功,是不是自己的能力有問題,後來主角因太渴望作品被看見,而被欺騙被奪走創作也毫無反應。主角在自我保護機制下,只好拋下一句:「我都無努力過」。或許在挫敗面前強裝、掩飾自己無努力過也是一種安全的狀態。因為只要有投入,有付出,結果不如人意,也就有了否認努力的依據,但是在沒有人的時候你最愛做什麼,你就成了什麼。主角最愛在無人的時候與寫詞為伴,那是超越努力,讓填詞成為生命中一塊重要的拼圖。因著現實的巨大,不敢再努力反而可以避免失敗,但在避免失敗地過著每一天,也同樣是失去自己的呈現。

真愛不會拋棄追夢者

主角的男友得知伴侶被唱片公司相中,需缺席旅行部分行程。男友只拋下:「你很自私。」、「你很自我中心。」、「你的世界只有你。」那些否定追夢過程中,必須隻身行走的話語既充滿毒素,也非常容易宣之於口,因為要否定和不同意一個人的努力和堅持,只要說一句就可。但真愛卻應含有包容、體諒、無條件接納一個不完全的生命。滿足個人私心而傷害你愛的人,也達不到彼岸,追夢者,終究也是自由價高。

夢想有穿越的魔力

夢想是回憶一個你熟悉和充滿傷害的地方,信念會最終讓你選擇做回你自己。主角在追夢的過程中受盡挫折與失敗,每一次的希望都總會伴隨著失望:被初創企業HONGKONG FREE RIDER看中一起作主題曲,初創企業卻同樣被清盤;每一次的錯蕩好像都在告訴你:放棄。當主角去了台灣,去農耕,做超市售貨員,改一個第三人稱活著。某天,作者無意中聽到廣播傳來自己被奪去的歌詞被某歌手錄成音樂發表,或許相隔千里,即使是自己作品卻無名無分,小小迴響卻足以讓枯乾的主角重新獲得甘露,或許可以在還有生命的時候繼續走遠一些,何妨再走遠一些。

夢想是屬於瘋人院的玩物

電影也讓我想起去年《唐吉訶德》舞台劇。故事的唐吉訶德在古往今來被普遍形容為瘋子所為,因為他選擇了走一段危機四伏,被吉卜賽女人欺騙、在監獄囚犯堆中說夢想、被捕,死亡,卻終其一生呼喊著夢想可成真。劇中的對白:「讓世間盛載一切夢想,願此生未怕一身創傷。」今天看填詞L,也讓我曾經想起某年的考試題目又是關於夢想,曾寫了幾個夢想的論點:夢想是必須經歷傷害才會看見夢想的美麗。因為夢想的本質是侈奢,存在體制以外,但凡與別不同的東西都會換來異樣目光。但夢想是屬於那些不怕被嘲笑、不怕被否定,除了相信自己,也必須相信,一個夢想的成功是由很多人的愛與關懷堆砌而成,在愛中滋養夢想才可出現排除萬難,走到金字塔的希望。

填詞L其實非常簡潔易明,換到城市人開始對生活習以為常,也更擅長安於不安之中,談夢想,高舉夢想的口號漸漸變得耳熟能詳,但城市人往往在笑聲之間埋藏著深深的哀傷與陣痛。即使香港是一個懲罰夢想的地方,卻又無可否認的是,每天掙開眼睛,唯一可以讓人有活下去的理由都是夢,因為夢象徵希望。生活屬於有夢的人,那怕是脆薄易碎,也足夠支撐起人短暫地活著的時間與壽命。要承認自己有夢想也不是一件容易的事,但願在這數年世界動盪與破碎之間,撿拾自己的行囊,重新整理在變幻更新的時空下,屬於我們的夢想與初心。

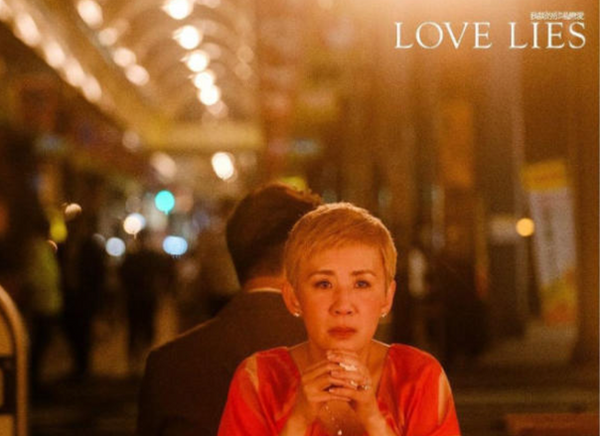

「心甘情願的人,是自尊心過意不去,還是真的相信自己沒有被騙?」《我談的那場戀愛Love lies》— — 信者得愛

在城市中生活,人與人之間存在弔詭的距離,廿二世紀是一個以網絡連結他人的時代,容許世上兩個互不相干的陌生人,因着地理空間的緣故,互相認識,不曾有過深入的交談,甚至不知道對方的名字,但從文字中生出一點點默契來,那些來自法國的空氣、保鮮花、牧場遊牧照片,來兌換一份來自城市人傾覆的深愛。

死亡是生命的淨化,讓人相信:愛是萬物的本質

電影中描寫了一位著名的婦科醫生在五十二年人生中尋覓愛的經歷。在劇中每一段關係的產生都是一個課題,首段:愛與死為鄰。第一段關係來自女人與亡夫,他們相愛。無法相守,決定簽字離婚,在亡夫收拾包袱準備離開時,琴把盤栽從二樓高空拋下,亡夫回頭微笑,轉身駕車離開時心臟病發離逝,無法好好道別。重遊舊地,在札幌,琴回想昔日在高空把花球拋下的一幕,明白了亡夫的笑。女人開始發覺周圍的地方都滿佈了亡夫的記憶。或許到此一遊的目的是為了確信亡夫深愛自己,也重新相信他們曾經相愛。街角拐過的身影,餐室留下的餘溫,在啤酒的表面上灑鹽再喝。一個不留神,記憶從腦海閃撲出來,觸景傷情。坐在身後的少年聽見後方嚎啕大哭,在被隱藏的身份下,少年背著女人,沒有說話,遞上紙巾,表示明白。死亡和消失讓人呆滯、思考,了解了關係聚散的本質後重新注入愛的重量。

「專業」讓人在孤獨中體諒愛的濃度:有愛就好

電影中女人有一次在浴室不慎摔倒,致電Diana,好友在東京,無法回港照料,報警也生怕被認出來,自尊自重,除了唯一的好友,不容許別人觸碰家中的一物。回到交友網尋找少年,大家在各自的時空伴以文字的陪伴與關懷:”take care”與其說是一個人面對問題時的孤獨感,女人充分地展現出女性無可奈可地對遠處的愛產生的體諒,虛擬世界的信念是:相信對方是存在的。專業人士,因為夠專,愈來愈難夾到人,生活上的所有事情要不自給自足,要不付錢尋人解決就可,一買一賣,無感情與情緒需要產生。女人深知自己對愛情無法奢求,無論咩形式,只要有愛就好。

在一個什麼都無法相信的時代,無論任何代價,女人也偏執地相信自己談了一場戀愛,不追究,不問因由,說到底是一件多麼瘋狂的事。約定一年之後札幌相遇,眼神交代了真相。城市人有一個「套餐」,其中的特質是「悖論」式:你不能只愛親密不要疏離,只要安定不要流動,只要陌生不要交往。不可以,生活中所有的不可抗力都需要照單全收。心甘情願的人,是自尊心過意不去,還是真的相信自己沒有被騙?或許人與人的聚散離合,無論是那一種結束的方式,只要說服到讓自己好過一點,就選那一種。從今天起,面對現實,改以矛盾綜合語來感思生活的本質。

聆聽可以修復和治癒人與人之間曾經崩斷了的關係嗎?在伍韶勁:傾聽地球旋轉中,初進展場時看到一批手造的音樂盒,旁邊有一疊寫上音符的穿孔卡,讓來自各方的人,一起把穿孔卡投進音樂盒的卡紙入口,在緩緩攪動的瞬間,流光閃爍地演奏出柔和而脆弱的聲音,在聲音迴盪間或許可以帶領人的思緒在寧靜的空間中穿梭到記憶深處,卸下日常生活武裝的盔甲,聆聽內心浮泛的聲音。聆聽可以輕易建立嗎?

在進場以先,我們會路過眾多毛毛星球,那些毛毛星球盛載著主人和寵物的記憶,以寵物和人類的情感作為牽引線,帶領來臨展場的人把自己的心思意念敞開,只需要聆聽,不需說話。走到紡織機面前,看到很多綿綿的線重複又重複地疊起來,正如門口的詩:「紡紗治癒一切,如最高的詩」,再前面是很多不同的麻繩垂直地沿掛下來,觀眾可以穿過期間,彷彿潔淨的儀式。展覽中提出一個問題,當「地球旋轉」在我們各自的世界中,有怎樣的迴響?

聆聽喚起情感、影像喚起記憶、聲音喚起思考。生活的急促讓人的生活時常被喧囂掩蓋了脆弱的事物,在展覽中帶走一份願意傾聽的心靈,像寵物一樣,學不會說話卻有著陪伴與聆聽的溫柔,才足以填滿人與人之間被忽略的感覺記憶,恢復和盛載生命不同聲音的容量,傾聽在時間中可以流動的聲音。

「如果生命終將無法逃避操控他者與權力散佈的慾望,我們干脆倒戈以自虐的方式踐行生而為人的善念。」

他朝君體也相同是《害獸》中舞者與陌生觀者互動的啟示。要不成為害獸,否則我們沒有資格去理解野豬以農作物莊稼為食如何「害」得了人。要不成為狩獵野豬的人,否則我們在不具權力之下,無法凝視被擊斃、被倒吊的野豬屍體如何手刃於血肉模糊的畫面。我們都不是旁觀者,在野豬狩獵行動中沒有一人是無辜地凝視著。

早前看了貓玩聯合創作團隊在葵青劇院的《害獸》。早在二十世紀初,香港已有野豬出現的紀錄,當時,野豬被視作害獸。之所以「害」,是看在人類眼裡, 牠們以農作物莊稼為食,是一種侵害人類財產的行為。因此,在大半個二十世紀,香港民間狩獵野豬的情況都非常普遍,人們只要向政府申請狩獵許可便可合法射殺野豬。而當時往山上狩獵野豬的獵人,也是自詡為「為農除害」。不過,除了為農除害之外,這些獵人也將成功狩獵看作一件威風得意的英雄事跡,他們會形容狩獵隊出動為「大顯身手」及「過程威風而有趣」讓記者拍照,並刊登於報章之上。 而在一九八零年代及一九九零年代,政府批准兩支「民間野豬狩獵隊」成立。從那時開始,野豬成為全香港唯一可以被合法槍殺的生物。

在劇場中舞者常與觀眾互動,例如與觀眾握手、帶領觀眾貼著充滿索帶、鐵絲網的裝置作品,務求讓觀眾一同感受野豬被追捕與纏繞的感受,舞者以錫紙圍繞與糾纏全身,全場的聲音集中在錫紙與錫紙之間的磨擦,如撕裂般重複交疊。人對野豬有一種操控,操控野豬的行動範圍便有了安全感的依據,野豬渴望生存空間,左閃右避所有腳下的監視與操控,當中的零和遊戲,野豬在暗,人類在明,死亡的喪鐘停頓在前者,人類獲得好勝心的原始本能,野豬是食物鏈的基本層,所謂「害獸」除了指向野豬的標簽,或許也指向現代人恐懼向害怕無法掌握的事物,因此,在劇中無論是氛圍、舞者空洞懷疑的眼神、電台不斷重複廣播的聲音,無不在訴說野豬為人類害怕的野獸。

而在野豬和農夫之間,牆與鐵絲網在青野田間,有時是防野豬有時是主動出擊的障眼法,一個愈文明的城市,人類愈害怕無法操控,不安感演化為對他者的防衛與進攻,也淡化了自然界中人類與生命和平共存的畫面。或許戰爭發生,互相撕殺,生靈塗炭的戲碼成了人類願意採取讓步。因此,二零一七年,特區政府暫停了所有狩獵行動,取而代之的是以遷移、避孕及絕育等方法處理人和野 豬的衝突問題。為之全球首例的人道做法。唯有在見棺材和眼淚時,人類才真正學會了尊重生命即尊重人類自身的定律。 _____________________________________________________________________________________

活動:《害獸》

地點:葵青劇院 (黑盒劇場)

日期:2024年5月9日至12日(已完)

時間:8:00 PM

Photo credit: Kuby Cheung

對你來說,海量的知識在對抗不斷改頭換臉的世界,獲得思想自由是負擔還是解脫?

大館當代美術館第六屆「BOOKED:香港藝術書展」於今年8月30日至9月1日在賽馬會藝方舉行。新一屆「BOOKED:」邀請了本地、亞洲及國際參展單位,超過110位藝術家、出版商、機構和書店參展,展示了高度碎片化的時代,藝術家如何利用日常的字典、日曆、常用詞手冊和説明書分享創作的心路歷程。觀眾如散步學推廣的散步式閱讀,游走如市集般的參展書商,在場內的讀物大多並非傳統的實體書,更多的是藝術雜誌、藝術刊物單張、藝術品的意念宣傳等等,也許正如藝術創作一樣,讓人們通過書本以外,看見藝術創作人在日常生活中發掘、記錄和發展創作意念的過程。

公眾有機會欣賞這些讀物之餘,更可充分利用部分大型館藏資料進行學習和研究,大概是不同創作媒介發佈思想的集中地。藝術家書籍圖書館籌辦特備項目和節目,如:約翰百德主講:〈不寫作,就當不了策展人〉、 姚尚勤《如何在「無中生有」之中看到某些東西》等等,讓普羅大眾從不同視覺更認識香港本地的文化生態。參展藝術書展的基本上不是書商先行,在香港也甚少有標榜只售買藝術書的書店,這次書展,可以見到不同媒介的藝術家出售自己平日閱讀的精神食糧,又或是以自己的創作為出發,創造以文字和圖像記錄的精神食糧,給予大眾以另一臉貌認識藝術家除了在物料製作以外,到底腦子裡想什麼、關注怎樣的問題、為什麼要創作?

只有三日的書展但門票一早售馨,離開人山人海的書展,面前是百物蕭條,街道寂靜的城市,一本本的書本世界會否像香港地產商在一間又一間鋪頭前標貼的促銷廣告一樣,是真正讓人獲得溫飽和安頓的終極歸宿嗎?

---

BOOKED: 香港藝術書展

日期與時間(已完)|

2024年8月30日 - 9月1日

2024年8月30日 2pm–7pm

2024年8月31日–9月1日 12pm–7pm

地點|賽馬會藝方

---

「在所有創傷與消耗之間,舞者會選擇按照心的指向,前行而漸漸不惑。」

早前看了香港舞蹈年獎2024年匯演暨頒獎禮,那天會頒發不同的年度獎項包括傑出成就獎、終身成就獎、傑出群舞、男女舞蹈員演出等等,以表揚去年曾在舞蹈藝術創作中有貢獻的舞蹈表演者。其中一位傑出成就獎得獎者,分享自己的伴侶以結束自己生命的方式來回應世界,站在舞台上寄予我們珍惜也多照顧身邊的人。舞蹈是一場去語言的交流,基本上大部分舞者都不會以語言來說話,他們會以身體的韻律作為表達的媒介,能夠獲得提名或站在舞台上的人都對舞蹈藝術堅持不少於十年,若以十年作為一個可量化的單位來理解台上看見的生命與綻放,放諸社會的正途工作遞進路線,區區一個頒獎禮或許並不足夠、不足以為燃燒生命於舞蹈中的舞者換取當得的證明。

是此匯演帶來了五場作品,包括、《多少懸在半空中》、《靜聽松風》、《快樂頌》以及街舞表演。《多少懸在半空中》以威廉.科西在巴黎歌劇院芭蕾舞團的古典芭蕾舞線條,融入雙人舞中提煉出流暢的舞步;《靜聽松風》則借元代畫家《六君子圖》以舞者比喻六棵挺拔的樹——松、柏、樟、槐、楠、榆,表達「和而不同」的傳統文人思想;《快樂頌》則以一具白骨與舞者,比喻身體割裂於意識的兩極狀態,探討人類自主性與不停發展的科技之間的千絲萬縷關係;最後的街舞表演以poping, waccking, breaking, locking本土街舞界流行的風格表演,沒有主題與訊息,純表演與排舞,也可作為舞蹈毋忘初心的姿態。

曾聽過不少舞者的辛酸血淚史,無論是拖糧、無買保險、無工傷、做免費表演等等,在舞蹈旅途中被世界傷害了意志和心臟的人很多,但那些迴絕創傷並重奪意念的人,或許讓灰塵滾滾的社會中,讓我們看到另一份美麗,舞者的生命與身體條件會隨年月消耗,在傷患處處之下仍走上舞台把最好的自己獻給觀眾,除了是一份對表演的終身承諾也是一份對人類深刻的愛,感謝在艱難中仍奮力堅持的舞者,給予我們這些觀眾一份延展生命的執念,更多的是,起舞的人讓無從思考未來的香港帶來一份當下活著的踏實感。

_ _ _

活動:香港舞蹈年獎2024年匯演暨頒獎禮

地點:葵青劇院(演藝廳)

日期:2024年4月20日(活動已完)

時間:7:30 PM

Photo credit: Hong Kong Dance Alliance

_ _ _

「惡之華的幽靈屬於夜間,不曾存在於白晝,卻於白晝間浮游流轉不斷⋯ ⋯」

由本地劇團藝君子近來公演的《惡之華》,來自十九世紀法國文壇頗具爭議的詩人波特萊爾,來到現場的觀者有如走進十九世紀九十年代裝飾絢麗奢華的巴黎歌舞廳,那時世紀末不確定的情緒驅使許多人逃避現實,巴黎時而充滿追求享樂的氣氛,恰如二十二世紀的現在,撲朔迷離的氛圍帶領觀眾窺探人的本性、原始道德與慾望在詩人一生的剪影。

走進詩人波特萊爾在生命中相遇的愛、恐懼、恨惡、死亡的糾葛關係:童年時期的波特萊爾、波特萊爾的生父、母親、斜眼的莎拉、珍妮、瑪莉、莎巴伽夫人以及友人班維爾、戈泰爾、昂塞爾、馬拉西等,從閃回自傳碎片般,由生到死,由愛到恨,由希望到幻滅,波特萊爾一直選擇以迂迴、隱晦的象徵穿梭外在世界的挫折,以詩歌形式下放痛苦於藝術中,藉著藝術,把歌舞廳的心靈帶離平常對塵世的專注,通往一種充滿暗示力量的經驗,或許前來觀演的人類與所有包括波特萊爾與波特萊爾相關的幽靈一樣,不但未曾睡著,雖溫柔並不帶傷害,卻依舊痛苦地醒著。

在歌舞廳中,不斷重複的幽靈與愛恨的聲音都會隨時間消逝、改變、轉化,惟獨貓在波特萊爾的一生中象徵永恆的美。雖然貓在舞廳只出現一瞬,如同波特萊爾在法國文壇時只閃爍一回,卻足以後世半生追憶。《惡之華》詩集中波特萊爾曾歌頌貓:「唯有你的聲音,你這神秘、純潔、珍奇的貓咪,你的一切都如天使、和諧而美妙。」在揮霍美好愛情幻像間,波特萊爾以貓喻愛人:「那音色如此柔軟又謹慎;無論打呼嚕或低聲的嘶吼,聲音總是豐富而幽深。這正是牠的魅力,牠的秘密。」走過波光瀲灧的一生,波特萊爾或許不再眷戀世俗的追逐,也逃離信仰與地獄的探問:「貓咪是妖精也是神靈,又似一服媚藥,令我無比歡欣,牠是這家宅常駐的守護精靈,牠裁決、主宰、啟發,牠的聲音如穿過篩網的珠玉,滲淌進我陰暗的心底,如和諧的詩句流遍我身體。」悄悄地將快樂與憂傷封印在貓咪幽靜的靈魂中。

走進波特萊爾生命的坦白與蒼涼,置身在歌舞廳的我們與波特萊爾每一段人生出現過的關係都如此的袒露與親近,無論是親人、情人、友人,為了要迴溯到底,觀者與波特萊爾推卻私密的心理距離,所有拉扯糾纏的關係與氛圍不斷碎碎唸唸,不斷繚繞徘徊,人與人、詩與語言、遮蔽與赤裸,在暗紅的昏燈映照下,人類的內心世界都一樣的赤身露體。也許在時間的維度與命運的巨輪下,召見永劫回歸的軟弱與鬱悶。那些回憶不再浮盪於夢幻與想像,穿越十八世紀來到二十二世紀,隱隱透露著存在於時間流逝的軌跡中,人根本無法真正擁有什麼,在心靈枯萎與朽壞之時,仰望澀濕透紅的花瓣,於風中飄浮散漫,歸進塵埃以前,相遇華麗與優雅。

_ _ _

活動:《惡之華》

地點:荃灣大會堂展覽廳

日期:2024年5月4日至19日

時間:8:00 PM

Photo credit: Artocritetheater

_ _ _